Pourquoi dit-on que la France est un pays de castes ?

La France, c'est un peu l'Inde qui se ferait passer pour une démocratie moderne...

Hier, je déjeunais avec un ami chef d’entreprise et je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous les constats qu’il m’a dressés sur le fonctionnement profond et paradoxal de la société française. Beaucoup de nos concitoyens adorent en effet parler d’égalité à tout propos, mais tout dans notre société et dans notre régime politique aspire au contraire de cet état de fait : les Français adorent assigner leur contemporains à leurs origines sociales, qui autorisent ou interdisent tel ou tel comportement, telle ou telle revendication ou encore telle ou telle profession.

Pour illustrer son propos, cet ami m’expliquait qu’il venait d’un milieu plutôt modeste (disons moyen), avec un père kinésithérapeute en banlieue parisienne et une mère sténodactylographe à domicile. La banlieue dont il s’agit n’est pas une banlieue chic : la scène se passe dans le Val-de-Marne, dans l’une de ces communes en bord de rivière que les cinquante dernières années ont progressivement déclassée à force de constructions de barres en béton où s’entassent des familles primo-arrivantes.

Cet ami n’a pas brillé à l’école, mais il est très malin et débrouillard. Comme beaucoup de garçons, il a mis un peu de temps à évacuer ses prurits d’adolescents, son goût pour les fêtes, les filles et le sport, avant de se mettre réellement au boulot. Mais il a réussi un beau parcours universitaire, dans une faculté d’économie, où il a décroché un mastère en fusions-acquisitions. Il est par ailleurs parfaitement anglophone, car son père, irlandais, l’a élevé en anglais…

Lorsqu’il a voulu intégrer une grande banque d’affaires, avec, en poche, une très élogieuse recommandation d’un ponte du milieu, la responsable des ressources humaines de la banque lui a dit toute son admiration pour son parcours, et a ajouté la phrase qui tue :

“Nous ne pouvons pas vous recruter, puisque vous n’avez fait ni Polytechnique, ni HEC, ni l’ENA”.

L’ami me dit qu’il a insisté, durant l’entretien de recrutement, pour vanter ses mérites, ses réussites en stage attestées par de glorieuses recommandations. Mais rien n’y a fait. Il a dû passer son tour et chercher ailleurs.

Cette phrase du : “vous n’êtes ni ceci, ni cela”… qui ne l’a pas entendue en France, pour par exemple justifier un refus de recrutement sans raison légitime apparente ?

C’est le genre de phrase que l’on entend dans les pays qui font passer l’origine sociale avant le mérite, le statut avant la performance.

Dans son récit, cet ami ajoute une phrase essentielle : “personne ne m’avait dit la règle du jeu. Je croyais naïvement que seul le talent comptait”. Et d’ajouter : “En fait, nous sommes comme l’Inde, un pays de castes. Personne n’ose le dire, mais ce qui compte, c’est l’origine sociale, pas le talent.”

Voilà un constat qui mérite d’être nuancé, évidemment, et je reviendrai un peu plus bas sur ce qu’on appelle pompeusement en France la “méritocratie”, système scolaire calibré au millimètre pour fixer l’ordre social dès le plus jeune âge avec toutes les trompeuses apparences d’une égalité des chances.

Ce qui m’intéresse d’abord dans ces propos, c’est l’occultation des règles du jeu.

“personne ne m’avait dit la règle du jeu. Je croyais naïvement que seul le talent comptait”

Un gamin ordinaire de province ou de banlieue : je veux dire un enfant issu d’un milieu moyen, sans relief, sans initiation aux secrets dans lesquels il devra évoluer, pense naïvement que la société française est une tablette de cire sur laquelle il pourra librement et équitablement imprimer sa marque selon son talent. Donc, il agit en conséquence derrière ce voile d’ignorance en quelque sorte inversé par rapport à la théorie du philosophe américain Rawls (je vous laisse retrouver ici le “zoom” que je publie sur cette théorie). Il ne cherche pas à décrocher d’excellentes notes, il ne se donne pas au maximum durant ses études, il fait du football au lieu de faire du tennis, il ne pense pas à lire Proust dès le soir de son treizième anniversaire.

En un mot, il ne cherche pas à profiter de la veine inscrite dans le marbre social que sa vie va consister à polir et à tailler. Il croit que le monde est à lieu, alors que la société (mais il ne le sait pas encore) lui a déjà assigné une place, un peu comme les damnés destinés à l’enfer.

Tout aussi naïvement, lorsqu’il arrive à l’âge où il faut commencer à travailler pour remplir la marmite, il croit que les entretiens de recrutement sont une compétition égale et parfaite. Il ne soupçonne pas que les dés sont pipés par avance, et que les recruteurs vont, avant de s’intéresser à ses compétences, s’attarder sur des signaux plus ou moins faibles qui vont servir à le discriminer socialement.

Par exemple, lorsque, en tant qu’employeur, je parcours un curriculum vitae, je lis en priorité la liste des lycées et établissements fréquentés durant les études secondaires : ils donnent une excellente indication sur la “situation” du candidat, sur ses origines sociales, sur ses ambitions, sur la façon dont il a été éduqué. Je regarde aussi toujours avec intérêt les passions déclarées par les postulants.

C’est fou ce que quelques détails en apparence insignifiants peuvent aider à dresser le portrait possible, plausible, d’une personne inconnue. Ainsi, un postulant qui a passé le baccalauréat à Avignon qui ne parle qu’anglais et qui déclare aimer le sport et la K-Pop n’a évidemment pas le même profil qu’un jeune nordiste venu de la rocade minière, mais qui déclare parler anglais, russe et polonais, et se passionner pour le cinéma néo-réaliste italien.

J’attache de l’importance à ces détails dont les candidats soupçonnent rarement le poids parce que je recherche avant tout des collaborateurs ouverts d’esprit et adaptables. Et, dans ces détails, le fait qu’un jeune nourrisse une passion statistiquement improbable compte tenu de son origine sociale donne déjà une sérieuse indication sur sa capacité à élargir ses horizons. Au contraire, un jeune qui est entré dans le moule qu’on a coulé pour lui : milieu moyen, passions moyennes et sans surprise, donne les premiers signes d’un conformisme borné qui ne fait pas rêver.

Bien entendu, ces signaux faibles ne fondent pas un jugement sans appel. Tout demande à être confirmé, et, in fine, seule l’expérience réelle du travail ensemble fera foi. Mais il s’agit là d’indices et de signaux qui mettent sur des voies.

Dans le cas de cet ami qui voulait faire des fusions-acquisitions, l’employeur menait au fond une démarche inverse de la mienne. Il ne cherchait pas des gens ouverts d’esprit, agiles et adaptables, il voulait des produits de série, des “Mercedes” académiques à la française : des bachoteurs, conformes au modèle de l’aristocratie française, avec un niveau scolaire avéré et une formation au cordeau, mais une capacité à innover faible et, au fond, une vertu théologale rare que l’on pourrait appeler la “raison d’Etat”.

Quelles sont les vertus essentielles d’un Polytechnicien, en réalité ? Etre bon en mathématiques, avoir un quotient intellectuel élevé, et devenir défenseur d’un système fondé sur l’obéissance et la verticalité. Les ordres viennent d’en haut, c’est-à-dire du polytechnicien lui-même, et les autres obéissent. Et les ordres visent à assurer la perpétuation du système lui-même, sa conservation intacte à travers les années, envers et contre tout.

C’est ce qu’on appelle un système de domination : une minorité formalise (même implicitement) un modèle de fonctionnement pour consolider son pouvoir.

Certains me diront ici (je connais par coeur cette sérénade) que l’accès à la caste se fonde sur le mérite personnel, sanctionné par un diplôme. Et on connaît tout le decorum qui entoure cette mythologie : l’éducation est nationale, c’est-à-dire identique sur tout le territoire, donc, chacun, d’où qu’il vienne, a les mêmes chances que les autres de devenir polytechnicien. Si certains y arrivent et pas d’autres, c’est simplement parce que les mérites sont différents, notamment le quotient intellectuel.

Excellent montage ! excellent narratif !

Je voudrais répondre ici quelques évidences pour rappeler l’obsolescence de cette mythologie qu’on appelle la “méritocratie à la française”.

Donc, à quelques très rares exceptions près, l’enfant brillant d’un milieu défavorisé ne pourra jamais combler le retard d’information dont il souffre sur les règles du jeu par rapport à un élève médiocre bien né.

D’abord, je salue l’efficacité de ce mensonge qui est servi aux Français (mais la caste au pouvoir devrait se méfier de ses certitudes, car l’imposture fonctionne de moins en moins bien). Je parle de mensonge car la première évidence à mettre en avant est que les règles réelles de la méritocratie ne sont connues que des enseignants (et encore…) et de la caste elle-même. Le fils ou la fille de prolo à Sochaux, à Albi ou à Arras, a infiniment moins de chance de connaître le chemin à suivre dès son plus jeune âge pour “réussir”, alors que l’enfant bien né du septième arrondissement ou de Neuilly-sur-Seine est baigné dans cet univers dès sa naissance. Et, qu’on le veuille ou non, cette différence de situation est capitale.

Dans cet ensemble, moins les règles sont transparentes, plus elles sont exclusives et discriminantes, car elles créent, comme disent les économistes, un coût d’accès à l’information totalement inaccessible à ceux qui sont les plus éloignés de cette information.

Donc, à quelques très rares exceptions près, l’enfant brillant d’un milieu défavorisé ne pourra jamais combler le retard d’information dont il souffre sur les règles du jeu par rapport à un élève médiocre bien né.

Mais le sujet n’est même pas là. Le sujet tient notamment (j’allais dire accessoirement) au fait que l’accès aux grandes écoles comme Polytechnique s’assume comme volontairement discriminatoire.

Je reprends par exemple les statistiques d’intégration à Polytechnique pour 2025 (environ 400 élèves). Un tiers de la promotion vient de deux lycées : Sainte-Geneviève à Versailles, Louis-le-Grand à Paris. Cinq autres lycées se partagent un autre tiers (Stanislas, Henri-IV, Saint-Louis, Hoche à Versailles, et le lycée du parc à Lyon). Voilà, en soi, quelques indications d’ailleurs bien connues sur la nature “castique” du système méritocratique français. Il suppose idéalement de passer par Paris, et d’être admis dans l’une des sept classes préparatoires qui donnent une chose objective d’intégrer l’école.

Sur ce point, là encore, la loi des probabilités agit comme une guillotine pour l’égalité des chances. Un bon élève, mais pas spécialement brillant, qui a la chance d’être né dans le bon milieu, grâce auquel il est inscrit en seconde au lycée du Parc, à Lyon, à Louis-le-Grand, à Paris, à Hoche, à Versailles, a infiniment plus de chance d’être admis en classe préparatoire à Polytechnique qu’un jeune lycéen brillant de Sarreguemines ou de Dax.

A fortiori, si le bon élève sans brio exceptionnel sait, depuis l’école maternelle, les règles du jeu pour réussir, si ses parents disposent du bon carnet d’adresses et l’inscrivent dans les bonnes écoles, il aura infiniment plus de chances d’intégrer Polytechnique que le petit Arabe de Saint-Claude brillantissime, génialissime, mais emprisonné sous une chape d’ignorance sociale du fait de ses origines. Pour que ce dernier puisse intégrer Polytechnique, il faut un miracle, un concours de circonstances, un malentendu. Bref, une anomalie statistique.

A la marge, la méritocratie française s’embarrasse de quelques-unes de ces mascottes exotiques. Mais le gros des bataillons est recruté avec soin parmi quelques milieux initiés.

Mais au fond, le sujet ne tient même pas au resserrement grandissant (et très peu documenté d’ailleurs) du recrutement élitaire autour d’une minorité sociale de plus en plus restreinte. Le sujet, et c’est probablement le drame français, tient au fait que le produit final de cette sélection méritocratique est médiocre, pour plusieurs raisons systémiques qui doivent être abordées ici.

Tout d’abord, ce qui pose problème, c’est l’obsolescence complète des valeurs élitaires en France, de ce qu’on appelle le mérite. En quoi consiste-t-il au fond ?

Je l’ai dit, tout d’abord à savoir bachoter, et à énormément apprendre et surtout à savoir répéter la doctrine officielle sur une série de sujets parfois éloignés du métier lui-même. On pense tout particulièrement aux questions de culture générale, où règne la petite fiche de doctrine à ne plus jamais discuter, et qui servira de vernis pendant toute une vie.

L’élite française est adepte de la culture du classement, et donc de l’exclusion. L’essentiel de la méritocratie repose sur des classements successifs, où le rang détermine la liberté de choix. Le major de promotion choisit plus librement ses postes que le “fond de cuve”.

De là s’ensuit une sorte de monde en cercles concentriques dont l’ENA donne une bonne illustration. Il y a d’abord le monde de “la botte” (inspection générale des finances, conseil d’Etat et, dans une certaine mesure, Cour des Comptes), qui domine les autres (ceux qui n’étaient pas assez “bons” pour entrer dans la botte), qui dominent ceux qui n’ont pas fait l’ENA.

Surtout, l’élite française est adepte de la culture du classement, et donc de l’exclusion. L’essentiel de la méritocratie repose sur des classements successifs, où le rang détermine la liberté de choix.

Je ne vais pas revenir ici sur la fragilité de ces classements. Je voudrais simplement me référer au modèle Big Five de segmentation psychographique pour dire que ce petit monde n’est pas le grand ami de l’ouverture d’esprit (l’openness), mais adore les cerveaux disciplinés et entraînés (la fameuse consciousness anglo-saxonne), et surtout le conformisme social, qui se traduit par une grande “agreeableness”, une forte capacité à être d’accord avec la majorité, à ne jamais entrer en conflit avec elle. Il ne faut pas oublier ici la faible “extraversion” que les jurys apprécient lorsqu’il faut classer les candidats. On ne veut pas de boute-en-train (jugé vulgaire). On veut des bonnets de nuit obéissants et d’accord avec le chef.

D’où cette culture du “pas de vague” qui caractérise tant la caste en France. Les membres de celle-ci se reconnaissent au fait qu’ils excluent volontiers ce qui n’est pas eux, c’est-à-dire les fêtards, les m’as-tu vu, les originaux, les disruptifs, les “horizontalistes”, ceux qui ne croient pas à la raison d’Etat ou à l’obéissance aveugle au chef. Un membre légitime de l’élite, en France, considère que penser et décider sont des exercices solitaires ou, éventuellement, partageables avec d’autres membres de l’élite. Mais celui qui décide a forcément un chef à qui il obéit.

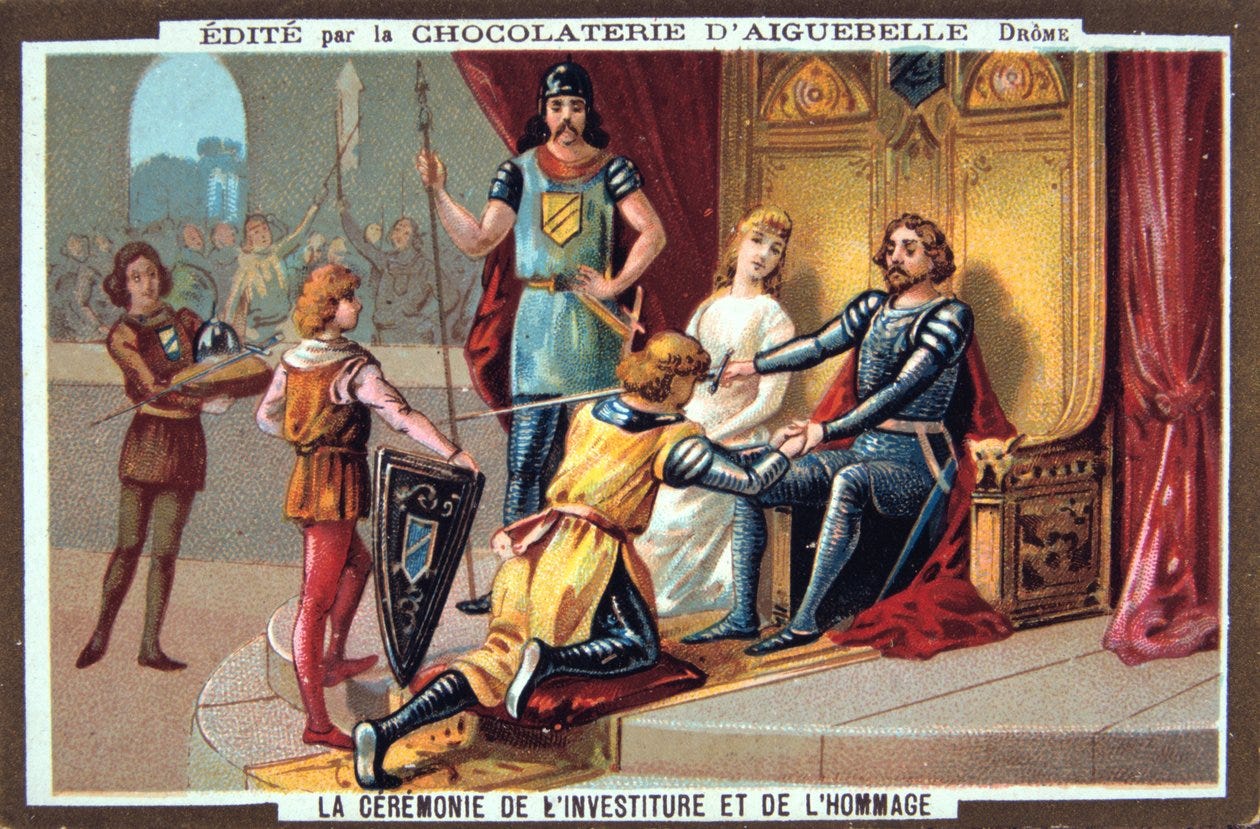

La verticalité de la société : tout est dit. La société est une chaîne de domination descendante, une chaîne féodale au fond, et plus on s’approche du roi, plus on lui doit allégeance. Et la tâche de la “méritocratie” républicaine est de resserrer, de consolider, ce système d’allégeance.

Ces valeurs d’allégeance féodale, que nous préservons à travers le temps, ont-elles encore un sens dans un domaine où l’horizontalité des réseaux sociaux et des procédures numériques modifie en profondeur l’exercice de l’autorité ?

Poser la question, c’est déjà y répondre, et nous trouvons ici un élément de réponse sur les causes profondes de la décadence française : elle est gouvernée par une caste dont les valeurs sont un frein à la modernisation du pays.

Mais un autre problème systémique se pose avec la méritocratie française : son obsolescence programmée.

Il existe en France une religion du diplôme initial. Seul compte l’apprentissage sur les bancs d’une école. L’élève brillant qui sort de Normale Sup, de Sciences-Po, de Polytechnique à 24 ans sera durant tout le reste de sa vie un Cador qui en montrera aux autres. Et, bien entendu (je l’ai évoqué plus haut) les qualités vérifiées et attestées par le diplôme sont des qualités “rationnelles”, qui n’ont rien à voir avec l’intelligence émotionnelle pourtant si indispensable dans la conduite des affaires et la prise de responsabilité.

En revanche, celui qui appartient un métier en apprentissage, ou qui se forme tardivement, sera toujours un “bras cassé” ou, au mieux, un supplétif.

Dans ce système où la seconde chance n’est pas possible, le déclassement professionnel n’est pas pensable. Personne n’ose admettre qu’un polytechnicien peut-être brillant à vingt-cinq ans et devenir de moins en moins employable au fil du temps. Une fois qu’on a fait son entrée dans la caste, dans la coterie, dans le cercle des élus, il n’est plus possible d’en sortir. On sera bon toute sa vie. Et si on ne l’était pas à vingt-deux ou vingt-trois ans, on ne le deviendra jamais.

Nous touchons ici à une survivance regrettable d’Ancien Régime : l’excellence, d’une certaine façon, se transmettrait par le sang, par la naissance. Elle serait innée, comme si être polytechnicien signifiait avoir seize quartiers de noblesse. La qualité serait attachée à la personne elle-même, de façon intemporelle et pour ainsi dire biologique.

Cette idée-là est pourtant absurde : on peut briller intellectuellement à vingt-cinq ans et décliner plus ou moins vite pour devenir mauvais ou très mauvais à quarante ans, que ce soit intellectuellement ou humainement. Je ne raconterai pas ici les souvenirs très précis que je puis avoir d’énarques condamnés à un chômage tacite quelques années après leur sortie d’école, compte tenu des problèmes qu’ils posaient. Et pourtant ils sont nombreux, et ils prouvent de façon vivante qu’être excellent à vingt-quatre ans ne signifie pas être excellent toute sa vie.

Ce déclin professionnel est particulièrement vrai dans un monde aussi changeant que le nôtre. Une grande partie des polytechniciens aux “manettes” a grandi avant Internet, et on peut se demander quelle est la durée de vie de leur excellente dans un monde qui ne ressemble plus du tout à celui où ils ont décroché des timbales.

Sur ce point, je me complais à décrire les secrets d’une caste en pleine obsolescence et en pleine décadence dans une rubrique spéciale à laquelle vous pouvez vous abonner.

Rien n’est plus drôle que d’assister au déclin français sous la férule d’une caste arrogante mais complètement dépassée par son époque (pour l’essentiel d’entre elle, en tout cas), qui ne cache plus sa logique de privilèges et de prévarication pour conserver son pouvoir malgré sa perte de légitimité.

Dans ces colonnes, j’ai déjà évoqué les affaires du ministre de l’Industrie (sur lesquelles je reviendrai), témoin de mariage d’Emmanuel Macron, qui constitue une caricature de la décadence élitaire en France. J’en évoquerai d’autres. Elles sont toutes des exemples de cette putréfaction rapide qui gagne le régime “méritocratique” au fur et à mesure que les révolutions technologiques disqualifient l’élite de l’ancien monde.

D’une manière générale, une chose est sûre : pour se moderniser, la France a besoin de rebattre les cartes et de parier sur les talents. Mais, en bonne société de castes, elle freine les talents et les héritiers cherchent à tout prix, et notamment au prix de l’intérêt général, à conserver le pouvoir et leur position dominante sur la société.

Vous avez raison. Ces grandes ecoles se cooptent. Même apres une carrière brillante, vous ne pouvez progresser si vous ne venez pas du serail de certaines ecoles. Ce qui est un comble apres 30 ans de carriere, les diplomes comptent encore.

Merci Eric pour cette analyse. Nous observons absolument les mêmes mécanismes au niveau des multinationales, avec la promotion des gens conformes “compliant people” qui sont nommes au postes de management pour executer, sans challenger la feuille de route du board.